リンク集

溶連菌性咽頭炎

溶連菌という細菌がのどに感染して、のどの痛み・熱・体の手足の発疹などがでます。

潜伏期間は2~5日です。

舌はイチゴのようになります。

うつる病気です。

●治療

のどの菌を綿棒でこすり採取して、院内で迅速キットを使用し検査を行います。

数分で結果が出ます。 検査で溶連菌がいることがはっきりしたら、抗菌薬を10~14日間飲みます。

1日か2日で熱が下がり、 のどの痛みも消えます。

でも、途中でやめてしまうと再発します。

薬をきちんと飲まないとリウマチ熱や腎炎 を起こすことがありますから、指示どおりに最後まで飲むことが大切です。

又、念のため1カ月後くらいに検尿をする医院もあります。

●家庭で気をつけること

家族にもうつる:兄弟や両親に同じような症状があれば、受診して、のどの検査を受けてください。

食べ物:のどの痛いときは、熱いものや辛いもの、すっぱいものは避けましょう。

入浴:熱がなければかまいません。

●学校・幼稚園

学校・幼稚園 抗生物質を1~2日服用し、発熱や発疹が治まって元気があれば登校・登園してもかまいません。

●溶連菌感染は1回かかるだけとは限りません!

A群β-溶血性連鎖球菌にも、色々なタイプがあります。

日本では、だいたい4~5種類のタイプがあり、4~5回は感染する可能性があると言われています。

(発展途上国では15~20種類あるようです。)

流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)

「おたふくかぜ」と呼ばれている伝染病です。「ムンプス」ともいいます。

耳の下の唾液腺(耳下腺)が腫れて、少し痛みます。

一側だけ腫れることもあります。

下顎の唾液腺(顎下腺)や舌下腺も腫れることがあります。

尚、母親からの抗体は、生後10カ月くらいまでは有効だと言われています。

●原因

ムンプスウイルスが、のどや鼻から入って起こります。

幼稚園児や小学生がかかりやすい病気です。

潜伏期間はおおよそ2~3週間で、感染力は比較的弱く、不顕性感染(感染しているのに症状が出ない)も、約30~40%あります。

●治療

特別な治療はありません。

●診断

当院では、超音波での簡易診断が可能ですが、確定診断を希望の方は採血での抗体検査をおすすめします。

●合併症

無菌性髄膜炎

脳炎

脊髄炎

精巣(睾丸)炎

卵巣炎

膵臓炎

聴力障害(難聴)

心筋炎

●予防

確実な予防法は、予防接種だけです。

ワクチンは、副作用が2~3%以下と少なく比較的安全にできます。

●発病した後は・・・

約一週間で自然に治ります。

耳下腺の腫れが引いたら登校してもよいです。

ふつうの耳下腺の腫脹は6~10日間程度続きます。

しかし、合併症の可能性もあるので、無理をしないことが大事です。

●類似している病気

「反復性耳下腺炎」という病気で、耳下腺が何回も腫れる病気がありますが、これは伝染病ではありません。

原因は、不明のものと細菌が入って起こるものがあり、抗生物質を飲むとよくなるものがあります。

6歳未満に多く、中学生までに80~90%は自然に起こらなくなります。

「化膿性耳下腺炎」という病気で細菌が入って起こります。

発熱・耳下腺の腫れと痛み、頬の赤みが出ます。 多くの場合は一側性です。治療は抗生物質を投与します。

●発病した後は・・・

約一週間で自然に治ります。

耳下腺の腫れが引いたら登校してもよいです。

ふつうの耳下腺の腫脹は6~10日間程度続きます。

しかし、合併症の可能性もあるので、無理をしないことが大事です。

りんご病(伝染性紅斑)

ほっぺがりんごのように赤くなるので、りんご病と呼ばれています。

太ももや腕には赤い斑点やまだら模様ができます。頬がほてったり少し痒くなることもあります。

熱は出ません。

但し、大人がかかると微熱が出たり、腰や膝が痛むことがあります。

妊婦が罹患すると流産などの原因になります。

●治療

自然に治りますが、かゆみが強い時は痒み止めをを処方します。

●家庭で気をつけること

食べ物:いつものとおりで構いません。

入浴:構いません。ただし、熱い風呂に長く入ると赤みが強くなって長引くことがあるので、短時間で切り上げましょう。

運動:運動で体が熱くなったり、日光に長く当たると、長風呂と同じように赤みが長引きます。

●幼稚園・学校

感染後、約1週間が感染期間です。

頬が赤くなったときは、すでにうつる時期を過ぎているので、行ってもかまいません。

水いぼ(伝染性軟属腫)

丸くて光った、うつるイボです。

つぶすと白い塊が出てきます。

この中にウイルスがたくさん含まれていて、これがつくとうつります。

●治療

1.薬:いろいろな薬をためしてみることもありますが、水いぼを確実に治す薬はありません。

2.つまんでとる:ピンセットでつまんでとり、消毒しておきます。でも痛いし、全部取ってもまたできることがあります。

3.治るまで待つ:特別な治療をしなくても1年くらいで治るので、泣かせてまで取り除かなくていいでしょう。

※当院では、イボ取りの治療はいたしておりませんので、ご希望の方は皮膚科を受診してください。

●水いぼとプール

プールの水でうつるわけではありません。

接触すればどこでもうつる可能性はあります。

従って、プールを中止させる必要はありません。

手足口病

その名のように、手のひら・足のうら・口の中に小さな水ぶくれがができる病気です。

おしりや膝にできることもあります。乳幼児の間で流行します。

以前にかかったことのある子でもまた移る場合があります。

熱はたいていありませんが、ときに高熱がでることがあります。

手足の水ぶくれは痛がりませんが、口の中が痛くて食べられなくなることがあります。

●治療

治療をしなくても自然に治る場合がほとんどです。熱や口の中の痛みがあるときはその薬を処方します。

●家庭で気をつけること

食べ物:口の中が痛い時は、しみないものを与えましょう。熱いもの・塩味や酸味の強いもの、かたいものは控えます。

入浴:熱がなく元気なら構いません。

●幼稚園・学校

発疹が残っていても、熱がなく元気があれば行ってもかまいません。

熱があるときは主治医の指示に従いましょう。

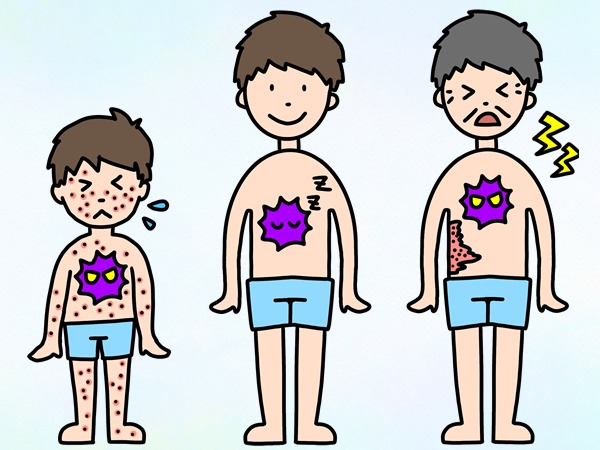

水ぼうそう(水痘)

水を持った赤い発疹が、口の中から陰部・頭の中まで全身に出ます。

発疹は2~3日でピークとなり、その後 乾いて黒いカサブタになります。

平均して1週間くらいでよくなります。

●治療

かゆみ止めのぬり薬を処方します。化膿したときは抗生物質入りの軟膏や飲み薬を処方します。

症状によっては抗ウイルス薬を処方することもあります。 潜伏期は約13~17日、空気感染や接触感染でうつります。

かゆみ止めのぬり薬を処方します。化膿したときは抗生物質入りの軟膏や飲み薬を処方します。

感染力は比較的強いので、濃厚な接触があれば70-90%程度は感染すると言われています。

●家庭で気をつけること

痒いけど:ひっかいて掻きこわさないように爪は短くしておきましょう。 赤ちゃんなら手袋をするのもいいでしょう。

お風呂:さっと汗を流しておく方が、かゆみも少なく、化膿することも少ないものです。

食べ物:口の中にできると痛いので、しみるもの(塩辛いもの、すっぱいもの)は嫌がるでしょうね。

とくに食べてはいけないものはありません。

●合併症

あまり、合併症は多くありませんが、肺炎・髄膜炎や脳炎を起こすことがあります。

●水痘の予防

水痘の人と接触してから、72時間以内に予防接種を受ければ、たいてい発症せずに済みます。

●水痘と帯状疱疹

両方とも原因となるウイルスは同じvaricella-zosterウイルスです。

このウイルスに初めて感染を起こしたときは 水痘となります。

水痘にかかった後、このウイルスは神経や神経節などに潜んでいます。

そして免疫が低下した ときに(老化・ストレス・疲労・他の感染症にかかったときなど)、このウイルスが再び活性化し帯状疱疹を引き起こします。

従って、水痘にかかったことのない人は、帯状疱疹にかかっている人と接触することで、水痘になる可能性があります。

●幼稚園・学校

発疹がすべてカサブタになるまで(おおよそ1週間)は、出席停止です。

ウイルス性胃腸炎

ロタウイルスやノロウイルス、アデノウイルスなどによる、うつる病気です。

突然吐き始め、続いて水のような下痢(レモン色~白色)になります。

熱が出ることもあります。

一週間くらいでよくなります。

●治療

薬も処方しますが、家庭での食事療法が一番大切です。

吐き続けるときや脱水が強いときは、点滴や入院が必要になります。

●嘔吐があるときの注意

嘔吐開始後3~4時間は、何も飲ませたり食べさせたりしなくても吐くことが多く、あまり飲んだり食べたりさせないほうが いいでしょう。

次の3~4時間は、たくさん飲ませたりしなければ徐々に吐かなくなります。

牛乳やミルク、乳製品は避け、お茶や薄いリンゴジュース、アルカリ飲料などを少しずつゆっくりとあげてください。

まだミルクや母乳しか飲めない小さなお子さんの場合は、母乳はそのままで構いませんが、ミルクは少し薄めたものを、やはり少しずつ与えてください。

そうして嘔吐は普通、数時間から数日間で治っていきます。

嘔吐がある期間は、脱水になりやすいので注意してください。

脱水の兆候は、ウトウトする・ぐったりする・反応が悪い・ 興奮する・機嫌が悪い・手足が冷たく苦しそうである・唇がひどく乾燥するなどがあります。

このような兆候があるときは すぐに病院を受診してください。

●下痢があるときの食事

基本的には嘔吐があるときと同じです。食事療法が下痢の時の治療の基本です。

1.飲み物 牛乳やミルク、乳製品は避け、お茶や薄いリンゴジュース、アルカリ飲料などを少しずつ与えて下さい。

便の様子を 見ながら、徐々にミルクを元の濃さに戻していきます。

2.果物・食べ物 リンゴのすりおろし、重湯、お粥、柔らかいうどん、軟らかいご飯、バナナや野菜の裏ごしなど、軟らかく消化のよいもの を少しずつあげ、便の様子で少しずつ堅くしていきましょう。油ものやスナック菓子はできるだけ避けて下さい。

●こんな時は早めの診察を

・病院から戻ってからも吐き続けているとき

・元気がなく、顔色が悪いとき

・唇が乾いて、おしっこが少ないとき

風疹

数年おきに流行します。

うつってから2-3週間後に、赤くて小さな発疹が体中に出ます。

熱は全くでない子から、三日間ほど高熱が出る子までさまざまですが、いずれにしても3日で治ります。

「三日ばしか」とも言われています。

●治療

頭痛や関節痛、発熱がみせれるときには解熱剤や痛みどめを、かゆみが強いときは「痒み止」を処方します。

特効薬はありません。

はしか(麻しん)

予防接種をしてない1歳前後の赤ちゃんが多くかかります。

1.はじめの2~3日は熱・咳・鼻水・目やになど、かぜと同じ症状で、この時期に「はしか」と診断するのは難しいです。

2.いったん熱が下がり、再び高熱が出ると同時に全身に発疹が現れます。

3.発疹が現れてからも、さらに3~4日高熱が続きます。

●治療

特別な治療法はありません。

症状に応じて、咳止めや解熱剤などを使用します。

脱水やビタミン欠乏になりやすいので、水分・栄養の補給に気をつけましょう。

また、細菌の二次感染を引き起こしやすいので、抗生物質も服用します。

母親からの抗体は生後3~4カ月くらいまでは有効ですが、生後4~6カ月を過ぎると徐々に減少し、生後8カ月になるとほとんど無効となり、実際に麻しんにかかる率が高くなるようです。

●家庭で気をつけること

1.高い熱:熱が続くときは解熱薬や氷枕を使って快適に過ごせるようにしてください。「はしかは冷やすな」というのは 迷信です。

2.強い咳:咳止めを処方しますが、それでも強い咳が続きます。

3.食べ物:食欲がなくなるので、水分を十分に補い、消化の良い、口当たりのよいものを与えるようにしましょう。

4.入浴:発疹がうすくなり、咳も少なくなって熱がなければ入浴しても良いでしょう。

●他の子にうつしたかもしれない・・・

予防接種を受けていない子が麻疹の子と接触したときは、72時間以内に予防接種を受けると発病を防げる可能性があります。

早めに知らせてあげましょう。

●幼稚園・学校

熱が下がって3日を経過して元気があれば登園・登校してもかまいません。

実際の感染力は、熱の出る数日前から発疹が出そろう頃までが強いと考えられています。

熱性けいれん

主に6カ月から5歳くらいまでの乳幼児で、38℃以上の発熱に伴って起きるけいれん性疾患を「熱性けいれん」と呼びます。

熱が急に上がるときや高熱があるときに、全身がガタガタふるえたり、全身をかたくして、けいれんを起こし、 白目をむいた状態を起こすものです。

一度しか起こさない子もいれば、発熱のたびに再発を繰り返す子もいます。

親や兄弟、いとこなどが子供の頃に熱性けいれんを起こしたことがあると、その子も熱性けいれんを起こしやすい 傾向にあるようです。

これは、まだ成熟していない乳幼児の脳に、熱の刺激が加わることで、脳の神経細胞が一度に活動を始めるために起こると言われています。

熱が上がりかけのときや、解熱剤を使った後、薬の効果が落ちてきて再度熱が上がってくるときに起こすことが多いようです。

けいれんの時間は数10秒~長くても5分以内で、治まった後はケロっとしたり、ぐったりと眠ったりとそれぞれのようです。

●「ひきつけ」を起こしてしまったときの注意

初めてのときは、とても慌てると思いますが、次のことに注意しましょう。

衣類をゆるめて静かに寝かせる(顔を横に向ける)

けいれんを起こしたときは意識がなく、筋肉の硬直が起こっているため、そのときに吐いたりすると、吐いたものが のどにつまって窒息する危険があります!何もしない

心配のあまり、ついつい揺さぶったりしてしまいそうになりますが、刺激でけいれんが長引くことがあるので やめましょう。

また、口の中に指や物を入れないでください。じっとみる

時計を見て、何分続いているかを確かめる。けいれんの様子をよく見て、あとで主治医に詳しく伝えられるように しておくことです!以下のときは救急車を呼びましょう。 また、外来のやっている時間でしたら、直接当院にご連絡してください!

・けいれんが10分以上治まらないとき

・意識の戻る間もなく、けいれんを繰り返すとき

・けいれん後、麻痺を伴うとき

・意識障害が持続するとき様子を見て冷やしてあげましょう。

●初めて起こしたときは必ず医師の診察をうけてください

熱性けいれんは、たいていは一過性のもの。

自然におさまり、後遺症の心配もありませが、本当にけいれんかどうか 確かめる必要がありまるので、初めてけいれんを起こしたときは必ず受診し、観察したことを報告してください。

また、次のような症状のときには「てんかん」や他の脳の病気の可能性もあるので、すぐに病院に行き、診察や脳波 検査を受けて下さい。

・けいれんが10分以上続いた時

・けいれんの様子が左右非対称

・1日に2回以上起こした

・6才以上で起こした

・熱がないのに起こした